今年も、令和6年10月20日に宅地建物取引士資格試験が実施されました。

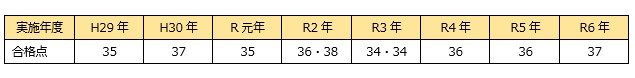

今年度の受験申込者数は速報値で30万1336人(前年比1.04%増)となり、速報値の合格ラインは36点となっておりましたが、実際の合格点は37点でした。

平成25~28年度は10万人台でしたが平成29年から20万人を超え年々受験者が増える人気の資格となっており、近年では35点以上が合格ラインと難易度が上がっている印象です。

受験者数も年々増え、Youtubeなど無料で勉強が手軽にできるようになったこともあり学習はしやすい環境にはなってきました。

それに伴い、出題者の機構側としても対策なのか、近年出ることの少なかったマイナー問題やより宅建士としての知識を問われる問題が出題されるようになっているのではないか、と思うような問題が増えてきています。

こういった、近年でることの少なかった問題として2問ご紹介します。

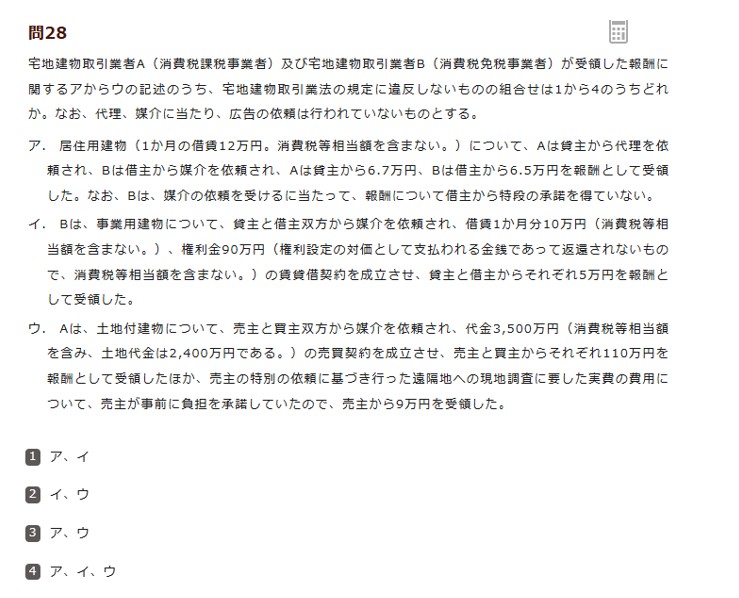

答え:②

(解説)

こちらの設問は、アのBが消費税免税事業者(消費税率が1.04になる)で媒介のため受け取れる報酬が

6万円(借賃0.5ヶ月分)×1.04=6万2400円

となり6万2400円までであることから、超過受領として宅建業法に違反。

イ・ウが宅建業法に違反しないとなり、2が正解となります。

※アのAは消費税課税事業者で代理の為ため、受け取れる報酬限度額が貸主・借主の合計で「借賃1月分+消費税(1.10)」となり、12万円×1.10=13万2000円までとなるので問題ないです。

免税事業者が報酬計算の問題に出てきたのが20数年ぶりとなり、課税事業者の消費税率1.10で慣れている不動産業者に勤務している方ほど頭を悩ませる問題でした。

・補足

消費税を納める義務を免除されている宅建業者(消費税免税業者)が代理・媒介に関し受け取ることができる報酬額は、規定に準じて算出した額に110分の100を乗じた額(税抜価格)に、仕入れに係る消費税相当額(4%)を加えた金額以下であることとされています。

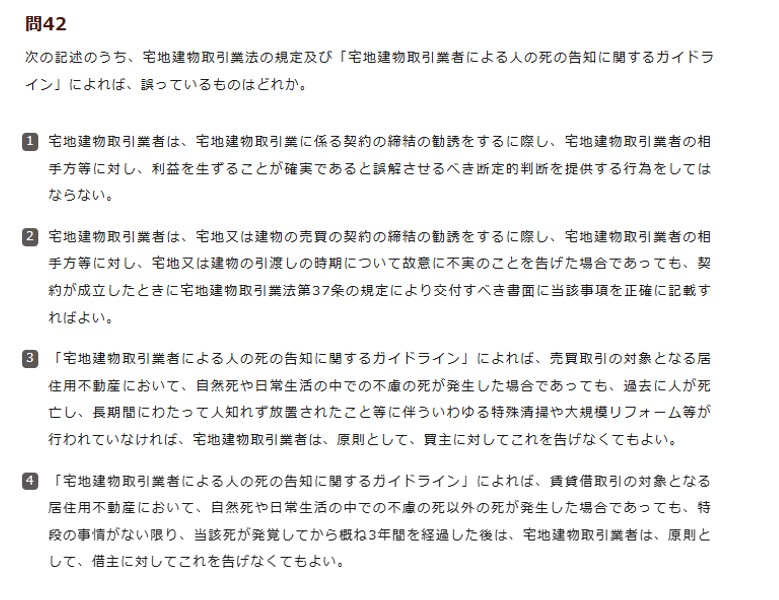

答え:②

(解説)

誤っている選択肢を選ぶ設問です。2の選択肢が、宅地建物取引業者が物件の契約の勧誘に際し、故意に事実を告げない、又は不実のことを告げる行為は宅建業法で禁止されているので誤り。こちらが選ぶべき選択肢になります。

正解は2の選択肢だと分かれば、3、4の内容が分からなくても正解までたどり着けた問題です。

※3,4の死の告知は、原則として死の発生か又は発覚から3年以内(事件性があり社会に与えた影響が高い場合を除く)に限られていますのでこのケースでは買主・借主へは告げなくてもよいことになり、正しい内容です。

今回のように20数年ぶりに出題された問題、過去に出題されたことがない問題など、宅建士としての現場知識を問われる問題を出題されることが増えてきように感じます。

受験人数が年々増えているのと同時に受験生のレベルも上がってきており合格平均点も上がっていっているので、参考書の本筋だけでなく、欄外に記載される周辺知識の理解も重要になります。

受験資格の制限がなく、法律関係の上位資格の足掛かりとして受けるかたも増えているのでレベルがあがり、年々合格しにくくなっていきます。

過去問の類似問題にも対応できるように内容をしっかり理解することが大切です。